日本では19年ぶり、東京では初めとなるリヒター展だという。

19年前の展覧会とは、千葉の佐倉市にある川村美術館で開催されたもの。

行きたかった展覧会だったが、行くことができず、現在に至るまで行けなかったことを最も後悔している展覧会の一つになっている。

その後、何点かの作品は、ミュンヘンのレンバッハハウス美術館や、ニューヨークのMOMA、六本木のワコウ・ワークス・オブ・アートなどで目にしてきた。

堂島リバービエンナーレ2019で目にしたアトラスも記憶に新しい。

今回の展覧会では、リヒターが手元に置いてきた作品を中心にした展示だという。

It will be the first Richter exhibition in Japan in 19 years and the first in Tokyo.

The exhibition 19 years ago was held at the Kawamura Museum of Art in Sakura City, Chiba.

It was an exhibition that I wanted to go to, but I couldn't go.

Since then, I have seen some of his works at the Lenbachhaus Museum in Munich, MOMA in New York, and the Wako Works of Art in Roppongi.

The Atlas I saw at the Dojima River Biennale 2019 is still fresh in my memory.

In this exhibition, it is said that the exhibition will focus on the works that Richter has left at hand.

フォト・ペインティングス。

写真を元に絵を描くことは、一見すると無駄なことのように思える。

しかしそもそもが、絵を描くとはどんなことだろう。何を描くことが絵を描くということなのだろう。

描くという行為自体は、対象がなんであろうが、何の変わりもない。

Photo paintings.

At first glance, drawing a picture based on a photograph seems like a waste of time.

But what does it mean to paint in the first place? I guess what I draw is painting.

The act of drawing itself is the same no matter what the object is.

カラーチャート。

色鮮やかな作品で展示会場が自然に華やかな雰囲気になる。

色の配列は画家の意図が反映されないように慎重に配置されているという。

科学的な視点の色彩理論から点描画を駆使したジョルジュ・スーラの作品が思い出される。

絵画において、色という要素がどんな意味を持っているのかを考えさせる。

Color chart.

The brightly colored works naturally create a glamorous atmosphere in the exhibition hall.

The arrangement of colors is said to be carefully arranged so as not to reflect the painter's intentions.

It reminds me of Georges Seurat's work, which makes full use of pointillism from a scientific point of view on color theory.

It makes you think about what the element of color means in painting.

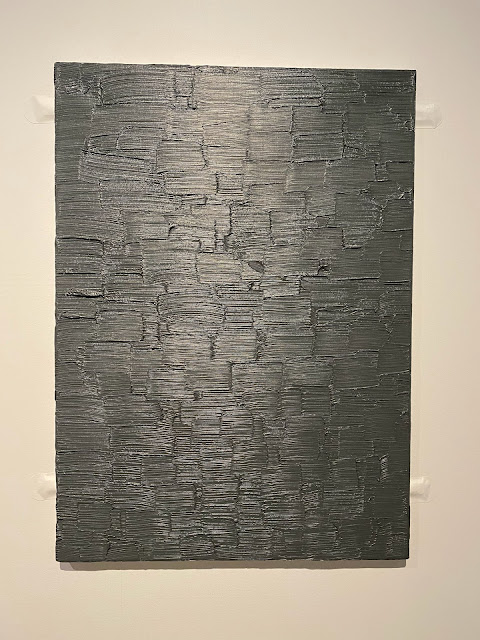

カラーチャートとは全くの真逆とも言える、グレイ・ペインティング。

グレイという色は、鮮やかでないが黒とも白とも違う。その色のイメージは色を越えて、はっきりしない、あいまい、などの心理的な意味も持っている。

またカンバスに筆の跡を残すかどうかでも、絵の見え方が異なってくる。

Gray painting can be said to be the complete opposite of a color chart.

The color gray is not vivid, but it is different from black and white. The image of the color has a psychological meaning beyond the color, such as being unclear or ambiguous.

The appearance of the painting will also differ depending on whether or not the brush marks are left on the canvas.

アブストラクト・ペインティング。

リヒターと言えば真っ先に思い浮かぶくらい、代表的なシリーズの作品と言える。

時代によって技法は様々な様だが、自ら抽象と銘打っているように、何が描かれているのかわからない。

ジャクソン・ポロックの絵画を連想するが、リヒターの作品の方がより機械的、あるいは無機質のように見える。

Abstract painting.

Speaking of Richter, it can be said that it is a representative series work that comes to mind first.

It is reminiscent of Jackson Pollock's paintings, but Richter's work seems more mechanical or inorganic.

It feels like a Jackson Pollock painting, but Richter's work seems more mechanical or inorganic.

8枚のアンテリオ・ガラスがスチールを使って設置されている。

他にも、灰色の背景のガラスが壁一面に設置されている作品もあった。

ガラスには鑑賞者の姿も映っていて、作品の前では自分自身が見るものでありまた見られるものでもある。

瀬戸内海にある無人島の豊島には、リヒターの”14枚のガラス/豊島”という作品があり、いつか見にきたいと思っている。

Eight panes of Antherio Glass are installed using steel.

There was also a work in which glass with a gray background was installed on the entire wall.

The viewer's figure is also reflected in the glass, and in front of the work it is what one sees and what is seen.

On Toyoshima, an uninhabited island in the Seto Inland Sea, there is Richter's work "14 Pieces of Glass / Teshima", and I would like to visit it someday.

コメント

コメントを投稿