江戸時代の関西の絵師といえば、円山応挙、伊藤若冲、池大雅などの京都の絵師たちの名前が思い浮かぶ。しかし、大阪にも多くの絵師たちがいた。

岡倉天心が、そうした大阪の絵師たちのことを全く評価しなかったので、明治以降のアカデミックな世界では、彼らはずっと無視されてきた。

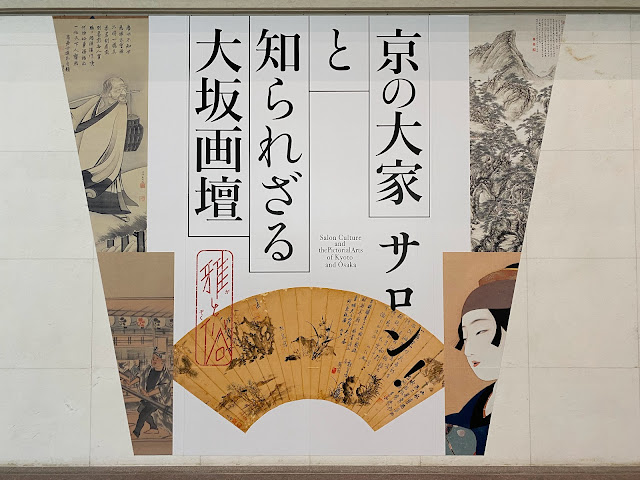

近年、そうしたいわゆる大坂画壇を再評価する動きが盛んになっている。この展覧会では海外での研究なども踏まえ、大坂画壇の作品を京都との関係を軸に、その存在を大々的に展示、紹介したものとなった。

Speaking of Kansai painters in the Edo period, the names of Kyoto painters such as Maruyama Okyo, Ito Jakuchu, and Ike no Taiga come to mind. However, there were many painters in Osaka as well.

Since Tenshin Okakura did not appreciate these Osaka painters at all, they have been ignored in the academic world since the Meiji era.

In recent years, there has been a lot of movement to re-evaluate such so-called Osaka painters. In this exhibition, based on overseas research, the works of Osaka Gakudan were exhibited and introduced on a large scale, centering on their relationship with Kyoto.

最初のパートでは、円山応挙、伊藤若冲、池大雅、与謝蕪村たちの京都画壇の絵師たちの絵が紹介される。

伊藤若冲の乗越舟は、若冲が相国寺の大典和尚と淀川下りをした時の記憶を版画にしたもの。京都と江戸が、淀川によって簡単に行き来できる場所だったことが暗示されている。

次のパートでは、京都と大阪の文化人たちのネットワークに焦点が充てらている。ここでの主役は、この展覧会全体の影の主役ともいえる木村蒹葭堂だ。

木村蒹葭堂は、大阪の酒屋の家に生まれて、柳沢淇園や池大雅らに絵を学んだが、他にも本草学にも通じていて多くの文物をコレクションし、蔵書家でもあったので、その家には多くの人が訪れて、文字通りサロンのような場所だったという。

その交友関係は、絵師の伊藤若冲らはもとより、大名の増山雪斎や、小野蘭山や上田秋成など、実に多彩だった。

展示の中では、多くの絵師たちが1枚の絵の中で共演する作品が数多く展示されていて、当時の関西の絵師たちのネットワークが感じられて、とても印象的だった。

最後のパートでは、大阪の絵師たちに焦点を充てて、木村蒹葭堂の他、岡田米山人、月岡雪鼎、墨江武禅、十時梅厓などの絵が紹介されていた。

中でもユーモアあふれる風刺画を得意とした、耳鳥斎の存在感は圧倒的だった。

そして、フロアを変えた最後のコーナーには、北野恒富などの明治以降の画家たちの作品も紹介され、彼らが江戸時代からの伝統を引きつでいることが提示されていた。

この展覧会によって、大坂画壇という存在は、世の中にすっかり定着したものになったと言っていいだろう。

In the first part, paintings by Maruyama Okyo, Ito Jakuchu, Ike no Taiga, Yosa Buson and other painters from the Kyoto art gallery will be introduced.

Jakuchu Ito's boarding boat is a print of the memory of Jakuchu when he went down the Yodo River with Osho Osho of Shokokuji Temple. It is implied that Kyoto and Edo were easily accessible by the Yodo River.

The next part focuses on the network of cultural figures in Kyoto and Osaka. The protagonist here is Kimura Kenkado, who can be said to be the protagonist of the shadow of the entire exhibition.

Kimura Kenkado was born in a liquor store in Osaka and studied painting with Yanagisawa Kien and Ike no Taiga. Many people visited the house and it was literally like a salon.

The friendships were diverse, including not only the painter Ito Jakuchu, but also the daimyo Mashiyama Masakata, Ono Ranzan, and Ueda Akinari.

In the exhibition, many works in which many painters co-starred in one painting were exhibited, and it was very impressive to feel the network of painters in Kansai at that time.

In the final part, the paintings of Kimura Kenkado, Okada Beisanjin, Tsukioka Settei, Sumie Buzen, Totoki Baigai, etc. were introduced, focusing on the painters in Osaka.

Among them, the presence of Nichōsai, who specializes in caricatures full of humor, was overwhelming.

Then, in the last corner where the floor was changed, the works of painters after the Meiji era, such as Kitano Tsunetomi, were also introduced, and it was suggested that they continued the tradition from the Edo period.

It can be said that the existence of the Osaka painter has become firmly established in the world through this exhibition.

コメント

コメントを投稿